【人类早期城市规划】

作为世界上没有汽车的城市之一,千年以来威尼斯人的出行方式只有徒步和行船,水城排浪而建,举岸唯美,得水而兴。亚得里亚海环抱着威尼斯,主岛被Ω欧米伽形的大水道(Canal Grande 译为大运河)分割成两部分,以运河为轴遍布着百余条河道水网。而大水道本身就成为了威尼斯主岛的长街,贡多拉小船与大小游艇相互穿行,游人如织。两岸尽是留存完好的古建,有唐宋之际的圣马可大教堂(A.D.829~1071),翻建于明初的共和国总督府,以及诞生了波提切利、提香、乔尔乔内等威尼斯画派大师的成立于乾隆十五年的威尼斯美术学院。

威尼斯是世界上最早践行城市统一规划理念(Urban Planning Administration)的城邦国家。早在十六世纪的明朝隆庆年间,威尼斯开始对与圣马可大教堂和总督府(Palazzo Ducale)毗邻的城市核心地区进行统一规划。来自佛罗伦萨的建筑师雅各布·塔提,重新裁剪和梳理了街区杂乱无章的建筑,使圣佩特罗尼奥建筑群落规整地脱颖而出,让市中心圣马可广场和圣佩特罗尼奥两个广场精美巧妙地结合在一起。焕然一新的总督府彰显着曾经强盛而富庶的威尼斯共和国的荣耀,摇身一变成为了的古今艺术的殿堂。一系列规划使威尼斯一跃成为观光业最发达的世界城市,荣光持续至今。

【宜居关注缺失,导致威尼斯空心化】

伴随着以会展、旅游和教育为核心的观光业迅猛发展,产业劳工外流造成了民生经济购买力不足的不良循环。城市居民、民营机构和企业选择逃离都市核心,迁移到近郊或离岛片区,加之海平面上升侵蚀了部分原住民的生存空间,威尼斯主岛市民生活配套不足:跳蚤市场、菜市场、街头餐饮稀少,生活氛围退化,导致了威尼斯严重的城市空心化的问题。威尼斯因未受两次世界大战影响,曾身居世界最宜居城市排名第二位,而后排名逐步降低,最终在《经济学人》的评价中将这一排名拱手让给了中国台北。为解决空心化的问题,威尼斯选择在北向海岸线对面规划“Xport项目”承接离岛产业人群,与北部米兰和都灵等经济发达地区产业衔接,主岛则专注教育产业和艺术会展等观光业对劳工的吸纳,间接实现包容性经济,但由于承接产业的先天规划缺失,空心化问题依然严峻,威尼斯也成为了城市规划失衡的负面典型,警示着包括北京在内的正在经历城市更新的国际化大城市。

(时任威尼斯副市长德马丹来华介绍Xport威尼斯项目)

【城市微更新:破解大都市空心化】

北京在城市规划早期也面临城市空心化问题,启动了大量的学术观察和政策研究,意识到了空心化带来的巨大问题。在北京发布的《北京市城市更新行动计划(2021-2025年)》中指出,北京将通过实施城市更新行动进一步完善城市空间结构和功能布局,促进产业转型升级,建立良性的城市自我更新机制。以东西城所在的首都功能核心区为例,城市规划强调老城保护与复兴,注重历史文化街区的保护与更新,中心城区注重空间再利用,以点对点模块化的城市微更新理念,提升城市高质量基础设施建设与生活配套水平,支撑区域发展提升。

【宣南老城的城市更新】

西城宣武门板块有一定特殊性,这里自明清“六部总口”时代以来就是行政中心。二环内最高建筑的新华社大院内,就是民国初期的国会议院旧址,当年张勋带兵闯入掀翻桌子宣布关停国会复辟的历史事件,历历在目。六部衙门的亲眷与数十座地方会馆杂居在宣南一带,由于历史原因和城市发展进程的限制,区域的高质量配套设施相对不足、基础设施落后。众多历史文保单位林立、街道狭窄、纵横交错,路面破损、排水不畅等问题频发,许多建筑缺乏维护和修缮,部分古建和历史风貌建筑的外立面出现墙皮脱落、褪色、发霉的现象。新中国成立后随着进京建设落户的人口增加,特别是2010汽车限购前夜的购车大潮,使得交通拥堵问题和停车位不足的情况日益严重。片区内原有的停车位远远无法满足居民的需求。很多市民只能将车辆停放在路边或者胡同里,不仅影响了交通秩序,还容易引发邻里之间的矛盾。在椿树街道的宣东社区,不到 600 米的道路两侧有近千户居民,停车难、停车乱的问题非常突出。

宣武门外永光寺板块的改造启动后,着力于梳理周边的道路状况,对城市局部的交通流线做出了多组优化方案,增加道路的通行能力。对狭窄、拥堵的街道进行拓宽或重新规划,使市民的步行和车行条件得到改善。在市政设施方面,城市的水、电、气、暖等市政管网启动了更新和完善,同时增强域内排水系统建设,提高区域的防洪排涝能力,避免在暴雨等极端天气下出现积水内涝的情况。

【新住宅社区以点带面】

新出的二环里的项目都是老旧项目改造,大多面临城市道路老旧、城市界面配套落后、无法规划大尺度的社区园林和充足的业主车位。这成为了大多数北京内城项目的通病,使房屋在居住价值和资产升值空间上面临诸多障碍。能够充分解决城市界面、商业、园林和当代宜居问题的项目,将成为板块内高度稀缺的产品。

在宣外大街的左翼,每个路口都有一座名人故居或会馆。校场口是朱彝尊故居,草厂街口是施愚山故居,这两位都是明末清初的大学士。再向南是菜市口的康有为故居,和南横街口的孙中山进京活动的香山县会馆,今天已经更名中山会馆。里仁街口的北京十五中大院内操场施工又挖出了古墓,孩子们现在都没有400米跑道可用了,要知道整个西城区有400米跑道的学校屈指可数,不是学霸的孩子很难考进来。

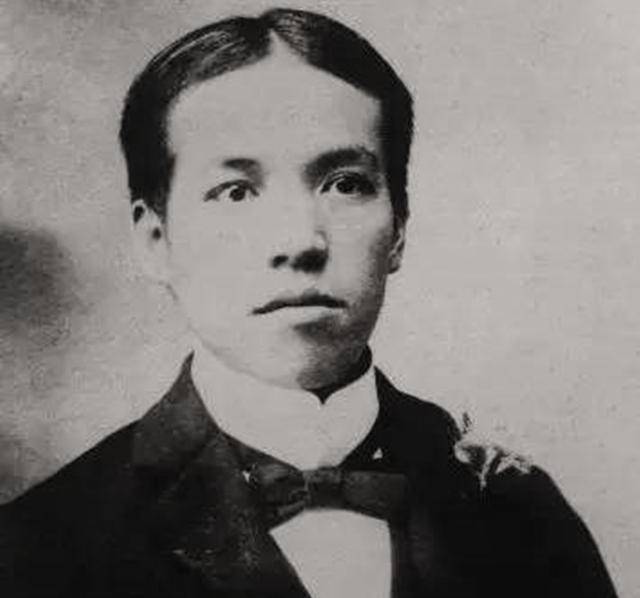

城市更新到了这些动辄数百年建筑的地块,难度之大可想而知。朱彝尊故居能被保留下来,就相当的幸运。作为浙西词派的开山鼻祖的朱彝尊先生在京城有一座“六进院落”的故居,自明末清初至今已有三百多年的历史,是中国明清民居建筑在京城的代表作,同时也是重点的文物保护单位。清兵入关进京后,内城被各旗规划,又要礼遇汉官,就在宣武门外临近六部衙门的地方为大学士们择址开府。当时的规制都不小,施愚山故居和朱彝尊故居都承建了江南风格的园林,东西两路各六进院落。历经风云际会,施先生的宅子已经七零八落,朱彝尊故居在清晚期改成了顺德会馆,并合并了永光寺北的新会会馆,承接康梁等南粤举子往来公车,加上会馆商贾财力雄厚不时修葺,使其原有的六进院落得以保存。(下图:新会举子梁启超)

在今天的城市更新规划下,朱彝尊故居被国安府社区合围保留其中。更新开发对故居进行了严格的建筑红线划定,用当代建筑科技手段,模型化复原三百年前的原貌,标注故居庭院、墙体、屋顶和门窗等建筑细节的特征,实施基于现代科技手段的修葺和再现。在以朱彝尊故居作为核心的庭院规划中,呈现出标准的大三进院落布局。社区最外一层的东大门承制“五间三启”,让人对院内的大学士府邸遐想不已。入园后及目所见便是一组水景影壁,国士牡丹隽永其中。园内遍植百草、海棠,竹影廊道将游人引向最深处的六进院落,乍看之下朱彝尊故居青墙灰瓦如新,哪有三百载的风霜呢?徜徉许久移步换景,可见北园风雅另启,翠枝百转,山水内置,两仪四象,祥瑞萦门……这种呈现之下,故居与当代建筑的古今对话显得别有韵味。

原创免责:未经授权严禁转载,版权合作及沟通单击本链接

建筑品质综合评测中心

建筑品质综合评测中心 2025-02-02 14:08

2025-02-02 14:08 [凌镜导读]

[凌镜导读]