在我们对城市更新诸多组成结构的关注中,城市产业更迭所带来的新人群的话题一直是持续的重点。

在传统的产业结构中,劳动密集型的产业一直以来是国民经济的支柱。从计划经济时代到改革开放四十多年以来的当下,国有大中型能源企业和以钢铁制造为代表的冶金产业都是劳动密集型产业链的代表。二十一世纪以来,互联网和数字经济掀起的浪潮大幅度地冲刷了固有的城市经济模式,大批的传统产能外溢到核心城市之外,产生了大量工业遗存和超大型家属社区。高度针对性的“退二进三、腾笼换鸟”扶植政策也相继出台,一大批数字经济时代的“新劳动密集型”企业应运而生,纷纷开启了“互联网大厂”时代。新的产业带来了新的产业人群,城市经济翻开了崭新的篇章。城市治理与城市更新如何应对由新人群开启的新社交场景?固有的企业组织模式是否还适合当下的情况?这是需要城市管理和产业实体本身都高度关注的课题。

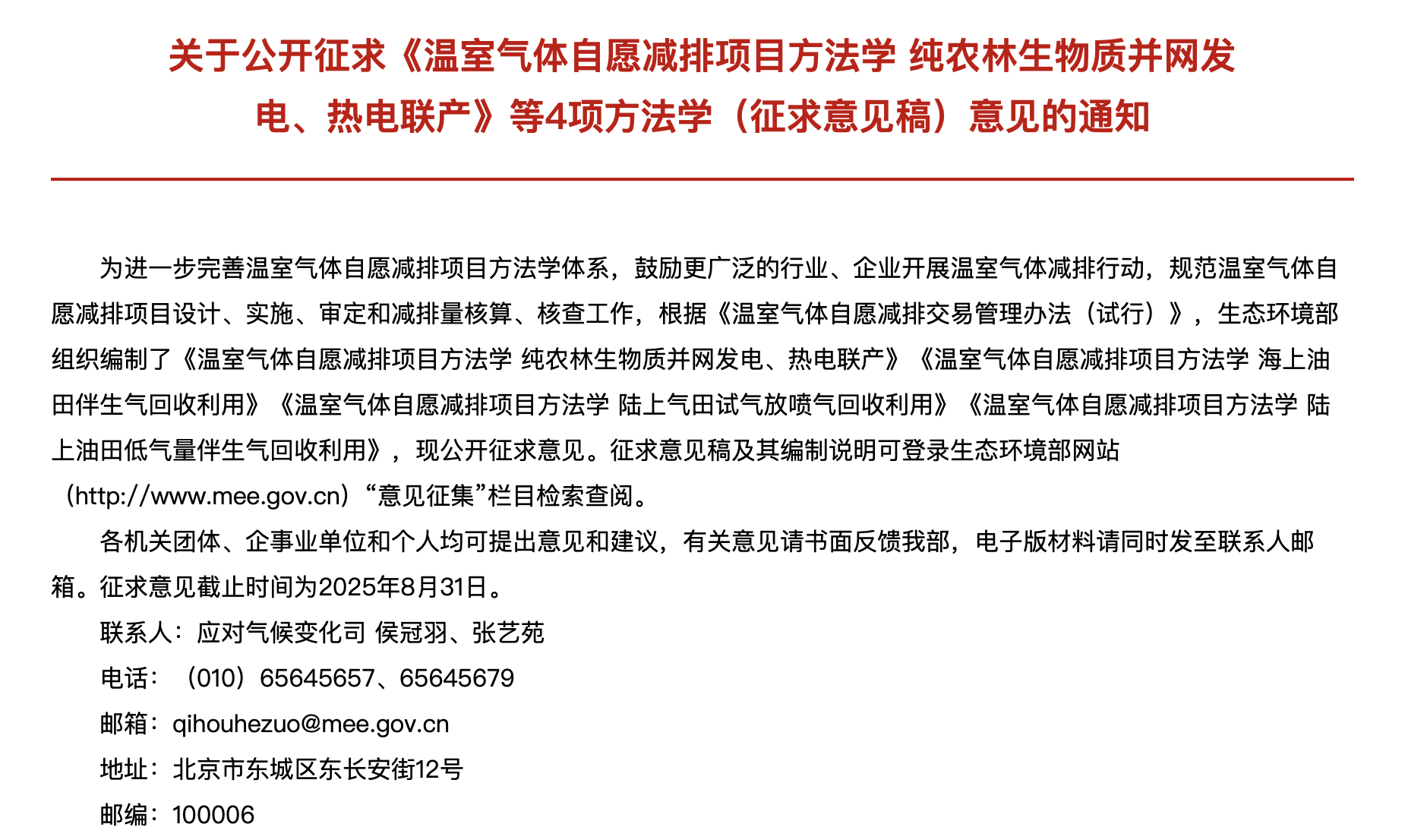

本期城市更新系列文章,关注互联网新经济实体的代表——应用BIM技术(建筑信息模型)为地产家装产业链服务的打扮家平台,一起探讨互联网企业如何实现C20城市更新力范畴中由“代际合作、学习平台”所描述的新型企业文化。

本期对话嘉宾:

打扮家高级副总裁、打扮家战略管理中心/品牌管理中心/设计平台事业部负责人 高非

打扮家副总裁、打扮家法务部/人力资源部/行政部负责人 潘晓军

Q:说起城市更新和城市产业的关系,您是如何看待现在的互联网大厂和上个时代动辄数万人的工业大厂的迭代的?

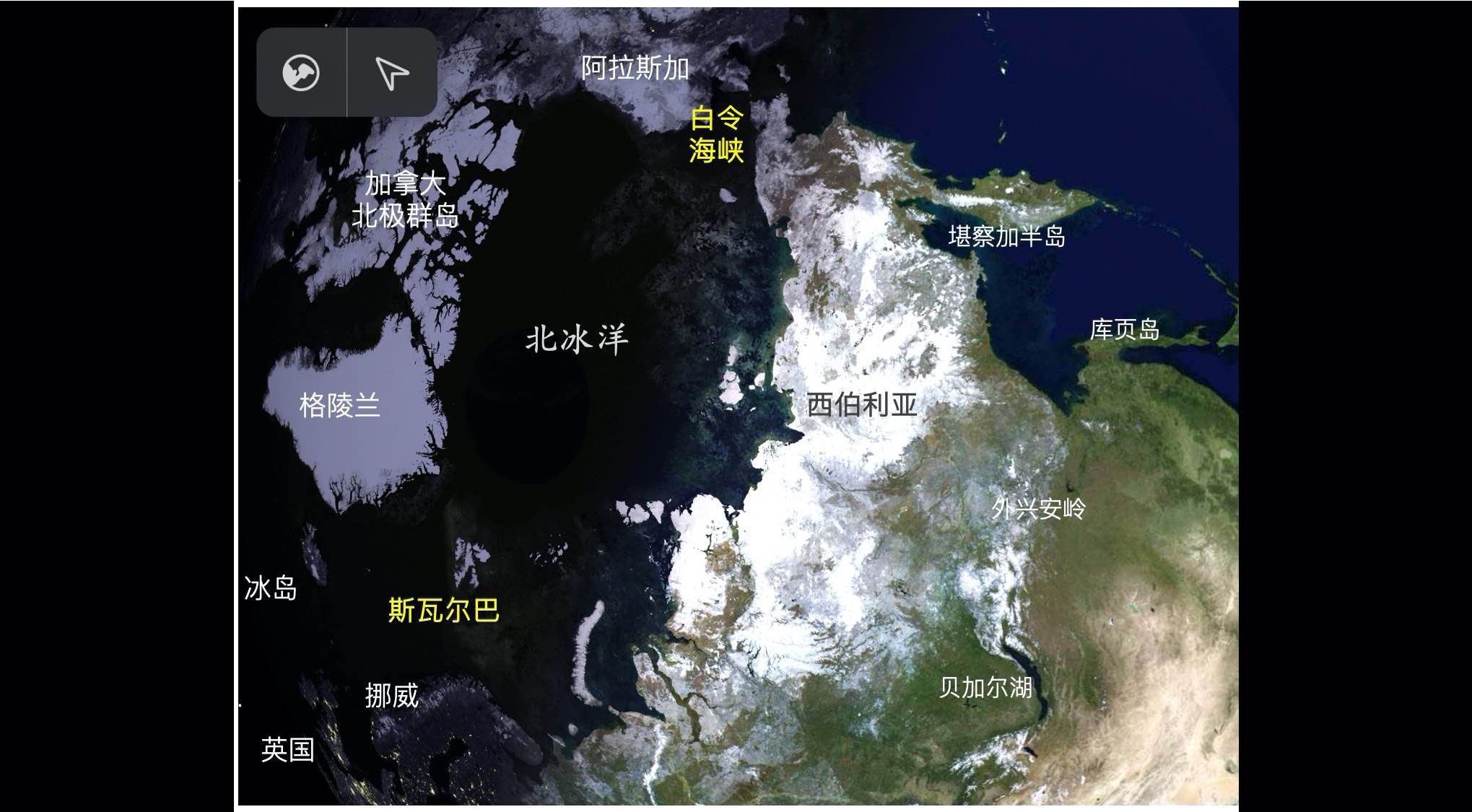

高非:现在我们所在的石景山的首钢就是上个世纪工业时代的产物。

Q:没错,现在叫首钢园了。

高非:我们刚搬到这儿的时候,我还特意进去了一趟首钢园区,现在的新首钢。

Q:对,新的不能再新了。您当时的感觉如何?

高非:我有那种特别亲切的感觉。从厂区的周边看,现在还有很多以前的家属院儿,都是我非常熟悉的,那种楼的颜色跟我小时候住的一模一样。一谈起大厂,我们第一时间都会想起腾讯、阿里、华为、百度等等。虽然如今大厂的生态不一样了,但其实都是时代的产物,或者说叫大厂生态的更新,共同点当然都是“大”。拿今天的数据来看,阿里整个集团约25万人、腾讯突破10万人、字节跳动突破10万人,不过对比大庆油田、鞍钢这种企业而言,在人员规模上还是小巫见大巫。从根子上来讲,人数其实不重要,重要的是效率,以及身处大厂的人在职业发展上的区别。

Q:是的,基于这种区别,也先请潘晓军介绍一下打扮家的底色,也就是影响产业生态的科技内核是什么?

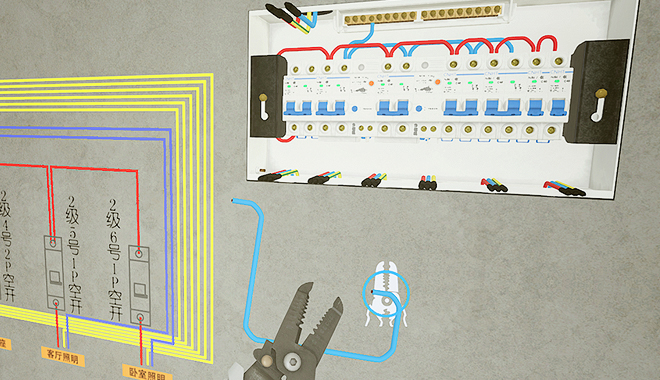

潘晓军:打扮家的科技内核是基于BIM软件与算法,所有事情其实都是基于算法。具体体现在这么几个地方。第一个,这个算法是把整个房地产交付后的流程,从家装设计到施工过程中的所有的经验规范体系和知识都变成了算法。所以不管是设计师还是施工方,使用这一套BIM的时候会产生大幅度的降低实物成本和管理成本的效用,从而提高整体效率。举一个例子:设计师出完效果图后要出很详细的施工图,以及很复杂的报价体系和用料清单体系。这时候一旦在沟通过程中出现了基础效果图的修改,那么后面一系列设计和材料就都要修正。现在我们通过全新的底层算法应用到全链条的设计上来,就不再担心来自基础效果图的修正了,后面算法会同步一系列的修正数据。用户都可以不懂施工甚至可以完全不懂工艺,因为所有的工艺等等这些东西,甚至施工的习惯,不同地区的材料属性都已经纳入底层算法了。这就是这个公司的内核,在基础构建上拓展应用BIM加集合搬运产业链上系统而琐碎的数据,让整个行业的从业者提高效率、降低成本。

我们仅产研团队就有三百多人,覆盖产研三个板块:BIM、C端APP和小程序、AI算法。通过 AI 算法,在整个施工现场,我们会有一些智能摄像头,纳入算法数据后产生捕捉功能,核准工人的动作姿态是否标准,从而减少甚至避免通过人工的方式去进行现场监控,这也是我们比较关键的一个“黑科技”。

除了算法以外也包括一些智能硬件,比如说像前端的总摄像头集成绘制VR和AR场景。因为对于室内空间设计的交付而言,它其实不是典型的一个消费互联网,它是个产业攻略,所以这里面它会涉及到很多一些产业功能。这样可以创造出一个虚拟的场景中去互动模拟的结构。通过这种虚拟场景用户可以像打游戏一样,呈现各种设计视角,施工也可以通过这种方式加强你整个“肌肉的记忆”,强化对施工标准的实施。

Q:这么庞大的产研团队,完全是上个世纪无法想象的全新的劳动者生态,那么请问这在公司管理和企业文化上,有什么独特的做法?

高非:作为互联网企业,与之前的那种大厂相比,在人员的需求和分类上其实并没有想象中那么大,智能、经营、产研、运营,无非是一些线上技术研发。但是,互联网企业的组织形态大大提升了效率。整个组织形态的效率确实变化比较大,过去的组织形态的效率低。现在整个生态的运行速率、速度和加速度都变得非常的高频。产业迭代带来的这个能量密度大了,而且切换的时间和加速度完全不一样。这个是最大的区别。而正是这种组织形态效率的提升,带来了人身处其中的职业发展上的不一样。在传统的大厂中,当不了行政领导基本上就没什么出路。如今的大厂却不一样,身处很多岗位,都能够有发展之路。

本质上互联网的组织形态需要高速的运转,高效的节奏切换,这就需要有经验的人,就会依赖有大厂经验的人才。这也客观上造成了企业在选择这些人的时候也往往会遇到一些坑,就是所谓的“大厂混子”。这样的人一旦成为部门的负责人,所有的流程就会在他手里进行不同程度的空转,你也挑不出什么毛病来,但人浮于事、资源内耗,经费花了不少,结果只拿了一堆没带来实际效益的数据出来。这种现象是一个企业在成为大厂的过程中很难避免掉的,很多时候也是用人的试错过程。整个城市的产业变了,现代化的互联网化的企业有一套新的运转逻辑和新的秩序,就是我们现在总谈到的企业文化。很多企业都崇尚透明管理。这个透明有多重理解,在一个企业的创始阶段,透明化很容易做到,彼此熟悉一些人,聚焦精力做有限的事情,但是当一个企业发展到数百人、上千人,这种透明化则必须依靠制度。

Q:有人说人类应该不仅仅在大灾难的时代建立新秩序,就像刘慈欣描绘的三体情节中星舰文化的服从资源,很多人认为在当下的城市产业更新中,人们应该建立“服务创造”的组织逻辑与秩序,您认为这是否也是“透明管理”的逻辑?

高非:这种透明不是形式上的透明,而是结果上的透明。一个人。尤其是作为管理岗,你说什么做什么,最终的结果是什么?有言有行,坦诚且表率,这就是一种很好的管理艺术。在这种状态下,身正令行,吸引到的、留下的也是志同道合之人,一起去推动一个企业的成长。

我们说永远是:“下一代人看上一代人,要比上一代人看下一代人看得清楚”。我有我高维的地方,但当我面对下一代设计师的时候,我有很多地方是很低维的。如果我带着上一辈的价值观或者有色的眼镜去看待他们的时候,这就是不客观的。

Q:前辈光环?

高非:对,当我不带着前辈光环在看他们的时候,我特别能够看清楚他们什么地方高维什么地方低维。但我们都是设计师。设计师怎么认知设计,设计师怎么挣钱?设计认知和设计变现在当下还是两码事,这是我们这个时代的局限,还需要公司来处理。所以,还是需要靠着相对透明的管理逻辑,把一大群有想象力、有创造力的人才聚合在一起。

建筑品质综合评测中心

建筑品质综合评测中心 2021-11-29 15:51

2021-11-29 15:51 [凌镜导读]

[凌镜导读]